ENVIRON

MENT環境

TCFD提言への対応

当社グループは、2023年9月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明しました。また合わせて当社グループはTCFDコンソーシアムに加盟をいたしました。

気候変動関連リスクと機会の分析を行い、その結果を事業戦略につなげ、持続可能な成長及びリスクへの適切な対応を目指していきます。

指標と目標

2050年度のカーボンニュートラル達成を目指し、環境負荷低減に向けた活動を推進しています。

目標

- 2050年 カーボンニュートラルの実現(Scope1,2)

- 2030年 2019年比 Scope1,2 48%削減

行動目標

- 2030年までに自社所有の事業所での使用電力を再生可能エネルギー由来に転換します。

- 低炭素車両を積極的に導入し効果を検証していきます。

- 「運ばない物流®」を通してお客様やサプライヤーのCO2排出量の削減に貢献します。

- Scope3はサプライチェーン全体での排出削減に取り組みます。

ガバナンス

当社グループでは「気候変動への対応」をマテリアリティとして設定しております。

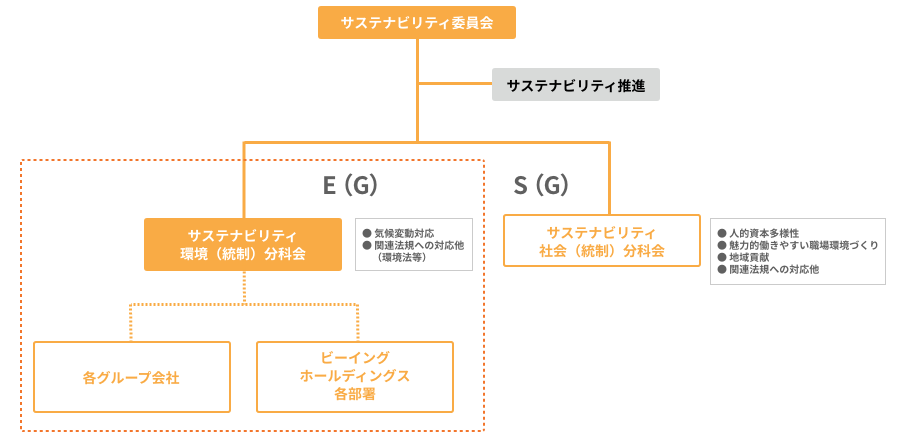

ガバナンス体制はサステナビリティ推進体制に準じております。

代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を四半期毎に開催し、気候変動への対応などサステナビリティに関する課題についての情報共有や審議を行います。重要な議題は適宜、経営会議や取締役会で議論・決議を行います。グループ全体の気候変動への対応・サステナビリティ推進・統括のための専任部署(サステナビリティ推進室)を(株)ビーイングホールディングスに設けています。また、サステナビリティ委員会の下部組織としてサステナビリティ環境分科会を設け、各グループ会社と連携した活動を実施し、全社で気候変動への対応を推進しています。

図.サステナビリティ活動体制(サステナビリティ委員会と分科会)

リスクと機会の評価

気候変動における当社グループのリスクと機会の評価結果は下表の通りです。

| 「リスク」分類 | 影響内容 | 発現 時期※3 | 財務的影響※2 | 対応策 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 1.5℃※1 シナリオ | 4℃※1 シナリオ | |||

| 移行 リスク | 政策・法規制 | 炭素税・カーボンプライシング等の規制 |

| 中期 | 中 | - | <新たな取組と挑戦>

<現在の取組の継続とレベルアップ> 全社的にCO2排出量の削減に取り組んでおり、以下の施策を推進しています

|

| 技術 テクノロジー | 環境配慮車両の導入等低炭素輸送の実現要請 |

| 中~長期 | - | - | <新たな取組と挑戦>

| |

| 市場 | CO2を排出するサービス需要の縮小および環境意識の高まり |

| 中~長期 | - | - | <新たな取組と挑戦> EV(電気自動車)やFCV(燃料電池車)などの技術開発の進展に応じて、低炭素車両の導入を検討し、燃料使用量の削減を図ります。 <現在の取組の継続とレベルアップ>

| |

| 中~長期 | ||||||

| 中~長期 | ||||||

| 評判 | 脱炭素への取組状況の遅延風評被害および資金調達への影響 |

| 中~長期 | - | - | <現在の取組の継続とレベルアップ> 気候関連の取組状況について、適切かつ透明性の高い情報開示を進めることで、ステークホルダーからの信頼獲得に努めています。 | |

| 中~長期 | ||||||

| 物理 リスク | 急性 | 異常気象の激甚化と頻度の上昇 | 豪雪・豪雨・洪水・台風などの気象災害により、事業活動が停止し、ビジネス機会の損失が発生する事業中断による機会損失のリスク | 短~中期 | 大 | 大 | <新たな取組と挑戦>

|

| 気象災害により、物流拠点・設備・貨物などの自社資産が損傷・事故を受けた場合に発生する、修繕・復旧コストが増加する資産損傷による修繕費増加のリスク | 短~中期 | ||||||

| 慢性 | 海面上昇 | 海面上昇により、物流施設の移転や設備投資、保険料が増加する事業継続に伴うコスト増加のリスク | 長期 | ||||

| 豪雨長雨の定常化など |

| 中~長期 | |||||

| 中~長期 | ||||||

| 平均気温の上昇 |

| 長期 | |||||

| 物流拠点内の温度管理に伴い、空調設備などの稼働が増加し、エネルギー消費量が増大する空調負荷によるエネルギーコスト増加のリスク | 長期 | ||||||

| 「機会」分類 | 影響内容 | 発現 時期※3 | 財務的影響※2 | 今後の対応 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 1.5℃※1 シナリオ | 4℃※1 シナリオ | |||

| 機会 | 製品とサービス/市場 | 低炭素輸送サービスや技術の導入 |

| 中~長期 | - | - | <現在の取組の継続とレベルアップ>

<今後の取組>

|

| 中~長期 | ||||||

| DXを活用したGXの推進 |

| 中~長期 | |||||

| 資源の効率性 | 物流プロセスの効率化 |

| 中~長期 | <現在の取組の継続とレベルアップ>

<新たな取組と挑戦>

| |||

| エネルギー源 | 化石由来エネルギーから再生可能エネルギーへの切替え |

| 中~長期 | <新たな取組と挑戦>

| |||

| 中~長期 | ||||||

| 回復力 レジリエンス | BCP/BCMの充実 |

| 中~長期 | <現在の取組の継続とレベルアップ>

| |||

- ※1:国連気候変動に関する政府間パネル(以下、IPCC)や国際エネルギー機関(以下、IEA)の情報などをもとに2つのシナリオ(1.5℃シナリオ、4℃シナリオ、1.5℃のシナリオがない項目は2℃シナリオにより補完)を想定。

IPCC…SPP5-8.5/SSP3-7.9(4℃シナリオ)、SSP1-1.9(1.5℃シナリオ)

IEA…STEPS:Stated Policies Scenario(4℃シナリオ)

NZE…Net Zero Emissions by 2050 Scenario(1.5℃シナリオ) - ※2:各シナリオにおける全体の財務的影響額のうち80%を占めるものを「大」、95%までを占めるものを「中」、残りを「小」の3段階で評価。財務的影響の算定対象外は「-」。

- ※3:短期:~2025年、中期:2026~2030年、長期:2031~2050年

- ※4:環境配慮車両のうち、CO2排出量の少ない車両を「低炭素車両」と定義し、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)などを含みます。

リスクマネジメント

社会の持続性に貢献し、自社の持続的な成長と企業価値向上を実現するためには、事業を取り巻く様々なリスク項目について、事業への影響度と重要度を見極めた上で、中長期で施策を立案、対応していくことが重要であると認識しています。特に気候変動の問題は重要で緊急性のある社会課題と認識し、この関連リスクについては、サステナビリティ環境分科会にて調査を行い、洗い出されたリスクと機会はサステナビリティ委員会で評価されます。財務影響度の大きいリスクは取締役会に報告されます。そのリスクや機会への対応方法は気候変動対応関連の各計画に織り込むとともに、その実施を管理しています。

また、下表の評価と管理活動を通して個別にリスクマネジメントを実施しております。

| リスク中分類 | リスク小分類 | 対応策 | 評価と管理活動 |

|---|---|---|---|

| 政策・法規制 | カーボンプライシング等の規制 など | 全社でのCO2排出量削減への取組 (既存取組の延長) | 省エネをはじめとするCO2排出量削減に向けた取組状況は、毎月、拠点部門および主管部門からサステナビリティ環境分科会へ報告されています。分科会では、最新の取組状況やグッドプラクティスを共有し、全社的な横展開を図ることで、気候関連リスクへの対応力の強化と継続的な改善を推進しています。 |

| 技術 テクノロジー | 環境配慮車両の導入等低炭素輸送の実現要請 など 顧客のCO2を排出するサービス需要の縮小および環境意識の高まり | 計画的な設備投資などによるCO2排出量削減取組 協力会社のCO2削減取組支援 | 当社グループ内で車両選定を担当する物流事業本部では、車両メーカーと定期的に打ち合わせを行い、最新のテクノロジーや市場動向に関する情報を継続的に収集しています。 事業拠点および各主管部門では、設備投資の年度計画に環境対策を組み込み、CO2排出量削減に資する施策を計画的に推進します。計画内容はサステナビリティ環境分科会で確認され、サステナビリティ委員会での審議を経て、稟議にて投資効果や損益への影響を報告し、稟議規定に基づく決裁を得て実行されます。財務への影響が大きい投資計画については、取締役会へ報告し、経営レベルでのリスク評価と意思決定を行います。 各拠点および物流事業本部では、協力会社に対して定期的な評価を実施し、継続的な改善を促します。評価結果は、協力会社の方針や戦略に反映し、サプライチェーン全体での気候関連リスクへの対応力向上を図ります。 |

| 市場 | 再エネの普及およびエネルギー資源の高騰 など | 車両や施設で使用するエネルギー費用の増加リスクの確認 | 燃料代や電力料金が損益に与える影響については、経営管理部から経営層および関係部門へ定期的に報告されており、財務リスクの把握と対応に活用されています。 また、当社グループの一員であり、北陸地区のグループ会社向けに燃料販売を行っている「北陸物流効率化事業協同組合」からは、毎月燃料価格情報が発信されており、各部門にて損益への影響を確認しています。 |

| 評判 | 脱炭素への取組状況の遅延による風評被害 | 気候関連への取組状況の適切な情報開示 | 企業に求められるサステナビリティに関する活動や情報開示については、定期的にサステナビリティ環境分科会にて確認を行い、対応策を協議しています。必要に応じて、サステナビリティ委員会にて意思決定を行い、全社的な対応方針として反映しています。 |

| 急性・慢性 | 異常気象の激甚化と頻度の上昇 平均気温の上昇 | BCPを充実させ気象災害影響を最小限にできる取組 労働環境の整備 | BCP主管部門および各事業拠点では、ハザードマップの整備や気象情報の展開を通じて、自然災害等のリスク回避を検討しています。これらの取組の有効性については、サステナビリティ環境分科会にて定期的に確認を行い、必要に応じて改善を図っています。 災害が懸念される場合には、各事業拠点および物流事業本部にてグループウェアを活用し、リアルタイムで安全確認や安否情報を共有するとともに、拠点・店舗・配送ルートへの影響や物量情報を把握します。また、在庫情報などについては専用システムを通じて顧客に共有し、迅速な対応と業務継続を支援しています。 各事業拠点の管理者は、作業環境(室温など)が社内の管理基準内にあることを確認し、従業員の安全と健康を確保しています。また、生産管理システムを活用して、適切な休憩の取得状況を管理することで、作業負荷の平準化と労働環境の維持に努めています。 |

気候関連ガバナンス体制における会議体

| 会議体 | 構成 | 役割 | 開催頻度 |

|---|---|---|---|

| 取締役会 | (株)ビーイングホールディングス取締役、監査役 | 業務執行全般の意思決定を行う | 月1回 |

| サステナビリティ 委員会 | 委員長:(株)ビーイングホールディングス 代表取締役社長 委 員:(株)ビーイングホールディングス 各部責任者 | 気候変動対応を含むグループのサステナビリティに関する課題の共有と諸施策を審議、意思決定をする | 年4回 必要に応じて 臨時開催あり |

| サステナビリティ環境 分科会 | 分科会長:(株)ビーイングホールディングス物流事業本部 副本部長 会 員:(株)ビーイングホールディングス関係部署 | サステナビリティ委員会の下部組織としてグループの気候変動関連の取組の検討と課題抽出・対策の立案と実働を担う | 月1回 必要に応じて 臨時開催あり |